神棚について

神棚は家の中に神様をお祀りする為のもの、

家の中の神社だという言い方がわかりやすくて私は好きです。

家の中に神社あるなんて、素敵だと思いませんか?

私達日本人は古来から身の回りの全てを神様として大切にしてきました。

台所には荒神様がいらっしゃり、井戸には井戸神、納戸の納戸神、トイレの厠神。

いつも神様に守ってもらい生かされていること、

私達自身が自然の一部としておごらず謙虚な心を持ち、

感謝の気持ちを忘れないということ、

そう考えるだけで気持ちが落ち着くのですから不思議な話です。

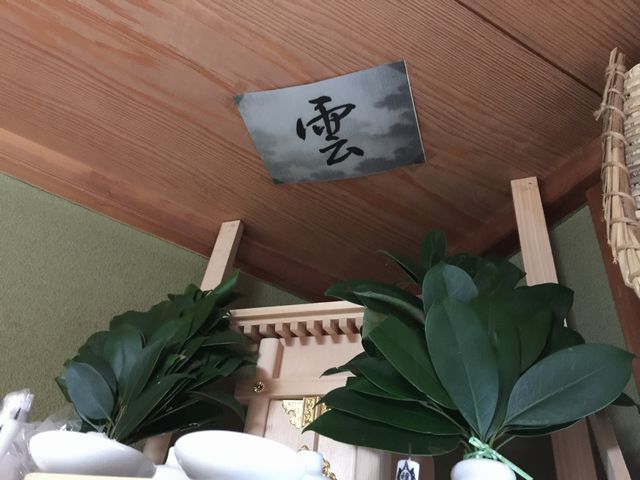

神棚を祀る場所

神棚

神棚

神棚は南向きか東向きの、明るい清浄な場所にまつります。

北向きは大凶、西向きは吉凶半々、

寝室や子供部屋といったプライベートな部屋も避けます。

神棚の下を人が通ることの無い場所に、

仏壇と向かい合わせにはならない様に、

お風呂やトイレの裏側に置かない様に、

神棚の上に2階がある場合には、「雲」や「天」と書いた紙を、神棚の真上に張ります。

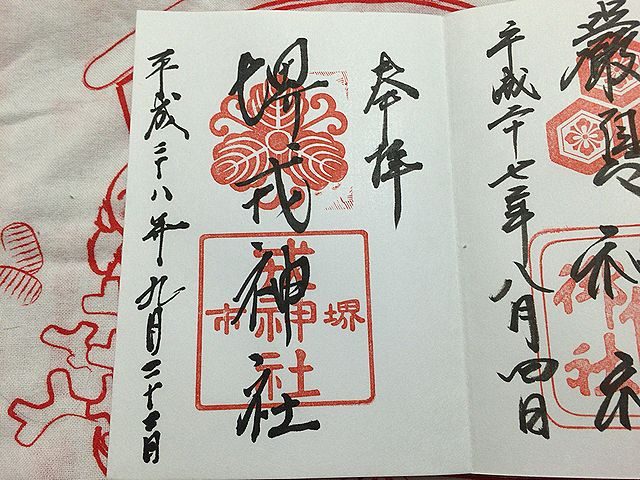

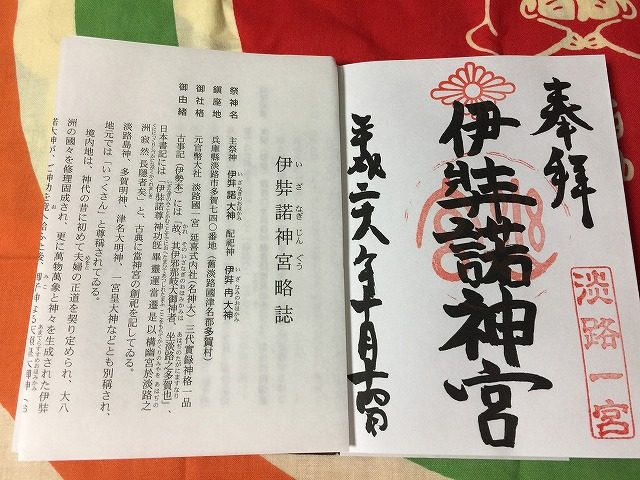

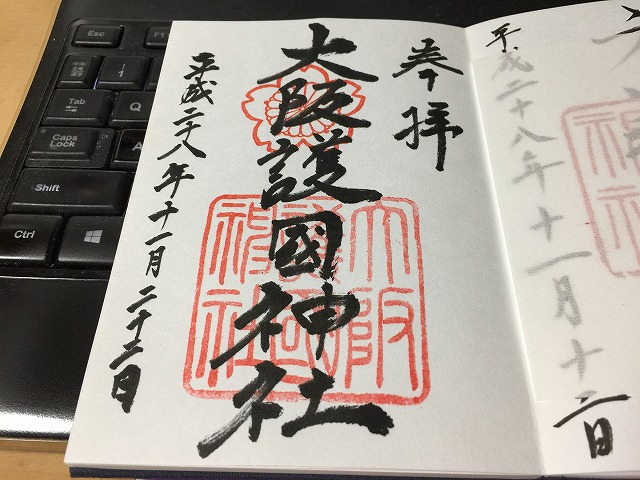

神棚のお札

神棚には三社づくりと一社づくりの物が一般的です。

扉が一枚の一社作りの神棚には、

一番手前に日本国の総氏神(そううじがみ)様の天照大神(あまてらすおおみかみ)を、

次に地域を収める氏神様、そして一番奥に信仰する神様の御札という順番でお祀りします。

扉が三枚の三社作りの場合は、真ん中に天照大神、

向かって右側に氏神様、左側に信仰する崇敬神社の御札を納めます。

核家族化がすすんだ現在は、神棚などは無いという家も多いかと思いますが、

神様に手を合わせるという日本人としての記憶は消されることはなく

、最近では若い人の間でも神棚を自宅に置くという人も増えているそうで、

シンプルな御札を祀るだけの小さな神棚などもあります。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/156d30a6.076bc9d7.156d30a7.63eb4edf/?me_id=1294980&item_id=10000208&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyoimiya%2Fcabinet%2Fkamidana%2Fkani%2Fimgrc0071740775.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyoimiya%2Fcabinet%2Fkamidana%2Fkani%2Fimgrc0071740775.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

簡易神棚 鳥居付御神札飾り お札立て お札入れ 朱印帳立て

|

正月飾り

神棚の正月飾りですが、まずは一年の無事を感謝して、神棚を綺麗にします。

神棚の正月飾りですが、まずは一年の無事を感謝して、神棚を綺麗にします。

29日と31日は避けること、これは29の9が苦に繋がる悪い日で、お餅つきも29日はNGな日になります。また、31日は一夜飾りといって、神様に失礼といわれます。神社では、12月に入れば年神様を迎える儀式がはじまるというのに、たった1日ではあまりにも失礼だ、ということです。

この両日は必ず外して掃除をし、正月飾りを行います。

年神様を迎える為の正月飾りの代表的なものは三つあります。

・門松

・しめ飾り(しめ縄)

・鏡餅

門松は年神様が最初に降りてくる場所、

しめ縄は、玄関に飾るものと、神棚に飾る物があり、年神様のお供えとして、鏡餅を置きます。

神棚があるお家は、もちろん、神棚へとしめ縄は飾りましょう。

神棚の正月飾りは何いつまで

松の内の終わりに門松としめ縄飾りは終わりとし、

鏡餅は、鏡開きの11日に下げます。

ぜんざいなどをいただくのが、子供の頃はもの凄く楽しみで、

もちろん今でも鏡開きは大好きな神様の行事です。

また、神棚へ祀る御札は新しい年を迎えるにあたって、

新しい御札をいただきます。

古い御札は神社に収めてお焚きあげしていただきます。

そして、綺麗にした神棚に新しい御札を納めます。