沖縄料理屋店には、友人たちと足繁く通ったりして、大いに楽しんでいるわけですが、自分が楽器、しかも、あの三線を持つなんて、まったく想像も出来ませんでした。半ば強引に連れて行かれた沖縄三線体験レポートをお届けします。

目次

沖縄三線について

石垣島のBEGINだったり、THE BOOMの島唄、最近だとauのCMの海の声の桐谷健太さん、その他色々、沖縄の楽器三線はすっかり本土に暮らす私達も知ることとなりました。

私の周りにも、三線が好きで本格的に習っている者も居て、彼らに連れられて沖縄料理を食べに連れて行って貰ったり、更には沖縄の地へ足を運ぶ様にもなりました。

三線は癒やしの楽器、そんな風にも呼ばれますが、私も異存ありません。

青い空や海が想像出来る音。沖縄の濃厚な緑が似合う音。陽気な沖縄料理にぴったりな音。

そして、半ば強引に連れられて、今回の三線教室の体験に参加した次第です。

楽器は子供の頃に管楽器を触っていたこともありますが、流石にこの歳になって、楽器に挑戦するなんて、、、

「三本しか絃しか無いから簡単、簡単」などと軽く言われましたが、そんなに簡単な訳もない、と言うことぐらいは判ります。

でも嫌いじゃありません、三線の音色は。そして、何事も経験しなくては語れませんよね。

沖縄民謡の色々

先に書いた、BEGINや海の声だけが沖縄三線音楽ではありません。これらの唄は、同じ三線音楽でも、沖縄ポップスなどと呼んで区別していて、むしろ三線音楽の本家本元となるのは民謡の世界だということです。

民謡と言うのは、沖縄だけに限らず日本中にある、書いて時のごとく、民(たみ)の謡(うた)という音楽です。沖縄という土地は、他の地よりもことのほか、日常の生活の中に唄があって、何全曲という数の民謡が存在すると言います。

そんな中から沖縄ポップスと呼ばれる唄も登場したのですね。

ところが、同じ沖縄三線を取り巻く音楽にも色々と種類があることを知り、驚きました。

沖縄本島と八重山民謡、宮古民謡、奄美民謡など、各島、地域によって歌われる唄が違い、更には、沖縄本島では、民謡以外に琉球古典音楽という音楽に分けられるのです。

沖縄三線と民謡のルーツ

沖縄には色んな音楽が存在するということを書きましたが、どの様にしてそんな風になっていったのかという話を知るには、まずは三線のルーツから見る必要がありました。

三線は、今から500年ほども前の琉球王国の時代に、中国より「三絃(サンスェン)」という楽器が持ち込まれ、三絃を元に今の三線の形の基礎が作られたそうです。

当時の沖縄は、中国を始め、東アジアの国々との貿易で栄えており、三線は琉球王国の士族階級の教養として、また宮廷の接待に披露され専門の役職まであったと言います。

この音楽が、現在に続く、琉球古典と呼ばれる音楽です。

一方で、民謡と呼ばれるジャンルは庶民たちの間で、例えば神様に捧げる唄であったり、労働歌であったり、恋の歌であったり、時代に根付いた唄がちゃんとあったものの、民謡と三線が結びつくのは琉球が沖縄に変わる頃になります。三線が沖縄に伝わってきて何百年も経ってからです。

三線は高価な楽器で、一般的な庶民が気軽に手に入れることが出来るものでは無かったということです。

貧しかった離島に行くほどそれは顕著で、唄は、いわゆるアカペラで歌い継がれてきて、三線の伴奏が付くようになったのは、先の戦争の後、しばらくしてからだと言います。

そして、今も沖縄民謡の新作は作り続けられているということに、改めて沖縄民謡の奥深さを感じずにはおれませんね。

きよむら三線会 堺教室

唄三線について本を読んだり教えて貰ったり、事前の理論武装もバッチリ、今回、三線体験へ足を運んだのは、大阪市西淀川区で三線工房を営む清村先生の三線教室。

>>> きよむら三線会 堺教室

今年の4月(2019年)に立ち上がったばかりの新しい教室で、堺市にて、宮古民謡を中心に色んな沖縄の唄を指導しているとのこと。

民謡協会と言うのがあるそうだ

民謡協会って一体なんだろうと思い、尋ねて見ました。きよむら三線会は民謡協会などには所属していないそうですが、沖縄には沖縄民謡の団体が20~30もあるそうで、正確な数はもはや判らないのだとか。

何百人も会員を有する団体から数十人の団体まで色々、沖縄本島の民謡から古典、八重山民謡に宮古民謡とそれぞれの団体が活動しているとのことです。

先人が残した沖縄の唄三線を後世に伝え、切磋琢磨し唄三線の技術を磨くというのが概ねどこの協会も目標とする活動内容みたいです。

そういった協会に所属するメリットはと尋ねたら、協会の開催するコンクールに出場出来たり、協会に所属する先生方の指導を受けることが出来るのが良いらしく、民謡を学ぶのであれば協会での学びは計り知れない物があるとのこと。

逆に、沖縄ポップスなどを演るのであれば、堅苦しさも否めない民謡教室に通う必要は無いよ、とのことです。

教室一つ取っても、本島の民謡、古典、ポップス、八重山に宮古と色々あるので、自分がやりたいジャンルを選ぶのは、大切だということですね。

私が暮らす大阪は、日本一のリトル沖縄である大正区や尼崎と言った、沖縄出身の方や二世が暮らす土地があり、有名な所では沖縄本島の登川流、八重山民謡の大哲会、古典もポップスも、関西に居ながら各ジャンルの三線教室があるそうです。

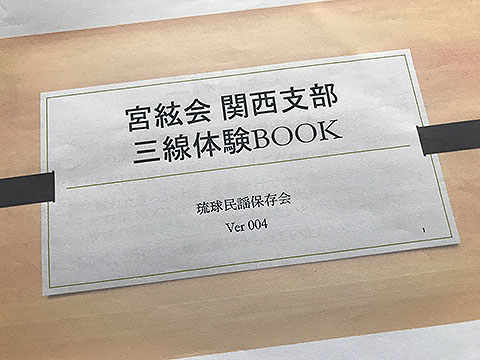

三線体験の内容

三線体験はと言うと、「三線体験BOOK」なるテキストが用意されていて、その体験BOOKに沿って体験は進められます。

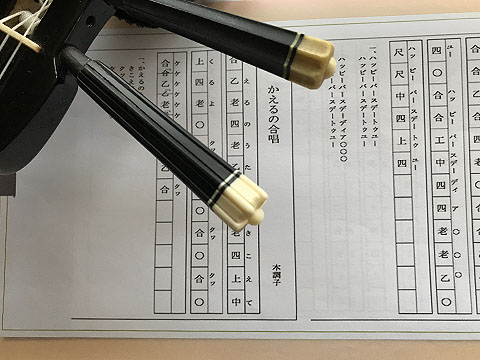

持ち方やツメの持ち方などが詳しく載っていて、それらの基本を一通りやった後は、いよいよ難解な三線の楽譜である工工四(くんくんしー)を見ながら、まずはかえるのうた。

もちろん、三線は初めてなので、色んな指導受けつつなのですが、感想から述べると、「三線ってとっつきやすいけど、なんと奥の深いものなんだ」というものでした。

ほとんど初めて三線に触れる私でも、海の声のサビの部分?がつま弾ける様になったのですから、とっつきやすさは凄いです。

先生方の宮古民謡を聴かせていただきましたが、これは言葉も判らず頭の中は英語の唄よりも?が並びましたが、心地よい音楽だったのは間違いありません。

大阪で沖縄三線ライブが楽しめる店

先にも書いた通り、大阪は沢山の沖縄にゆかりのある方が暮らしており、中には沖縄三線のライブが楽しめる店が少なくありません。

三線を轢かなくても、私の様に沖縄料理をいただきながら演奏を楽しむというのも大いにありでしょう。すべてを紹介することは出来ませんが、私が足を運んだ三線の生演奏を楽しむ事のできる、沖縄のお店を紹介します。(私が行ったことがあって、ホームページがあるお店)

道頓堀 おぼらだれん

>>> 道頓堀 おぼらだれん

道頓堀という大阪ミナミの観光スポット。アクセスの良い場所にあるお店。沖縄から沢山のアーティストを招いて日夜ライブが行われています。

大正 うるま御殿

>>> 大正 うるま御殿

ご存知、日本一のリトル沖縄、大正区にある「うるま御殿」です。毎日沖縄民謡ショーがあり、沖縄の民謡酒場に居ると勘違いするぐらい沖縄してます。

さらに、交通の便の悪さ、、、こんな大阪の端っこで営業続けて行けるのは、界隈に住む沖縄に縁のある人に愛されているからなんだと思います。

都島 美ら島 真心

>>> 都島 美ら島 真心

奄美大島のママさんのいる店。ママさんが奄美の民謡を毎日聴かせてくれます。その他、時折沖縄からのアーティストを招きライブが行われます。

広々とした店内は落ち着いてライブを楽しむことが出来るので好きな店なのです。